公害防止(大気)大気有害物質特論の「ガス吸収および吸収装置」に関する覚えるポイントをまとめました

ガス吸収の特徴

ガス吸収とはガス中の特定成分を液体に吸収させて分離する操作

ガス処理操作としてガス吸収の特徴は以下の通りである

- 処理コストが安価

- 集じん、ガス冷却などほかの操作を兼ねることができる

- 排水規制に合致するよう排水処理施設が必要

- ガスの増湿を伴うので、排煙の拡散が阻害される

- 汚染物質を溶解した吸収液が酸性液となる場合は腐食性が問題になる

- 水に比較的溶けにくいガスでは、気相中の溶解ガスの分圧pはその液中濃度Cに比例する

ヘンリーの法則 p=HC H:ヘンリー定数 - ふっ化水素の水酸化ナトリウム水溶液への吸収では、ガスの平衡分圧は0としてよい

- 二酸化硫黄の亜硫酸ナトリウム水溶液への吸収は、液組成や温度で決まる一定の分圧を示す

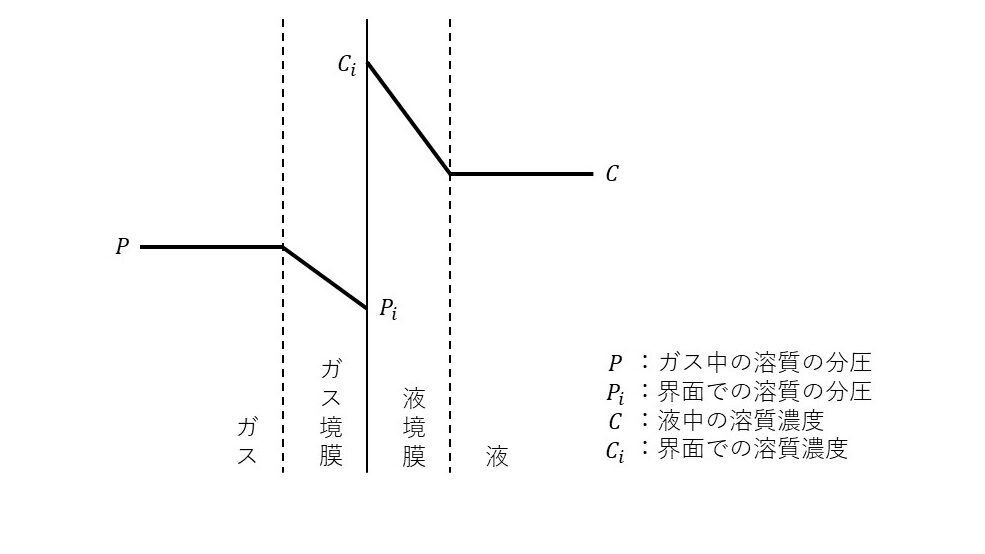

二重境膜説とは

ガス吸収速度は二重境膜説で考えられる

二重境膜説とは

- ガス側にも液側にも乱れのない薄い境膜が形成される

- 気液界面での物質移動の抵抗は無視できる

- 気液界面では常に定常状態で吸収が行われる

- 拡散の推進力は、ガス側:ガス本体と界面の分圧の差、液側:液本体と界面の溶質の濃度差

ガス吸収装置の条件

- 物質移動係数・気液接触面積が大きい

- 装置全体にわたっての物質移動の推進力が大きい

- 構造が簡単で建設費が安い

- 動力費(圧力損失)が小さい

- ガス量の変動に追従できる

- 装置の閉塞が起こりにくく維持管理が容易

ガス吸収装置の選定方法

溶解度の大きいガス

- 液相抵抗が小さくガス側抵抗支配となるため液分散形を選ぶ(連続相の方が物質移動係数が大きい)

- 物質移動係数を大きくするためには、単位容積当たりの有効接触面積[m2/m3]を大きくするために液を小滴にする

溶解度が小さい・溶けにくいガス

- ガス側の抵抗が小さく液側抵抗支配となるためガス分散形を選ぶ

- 物質移動係数を大きくするためには、気泡を乱流状態にする

液分散形吸収装置

液分散形吸収装置の方式

充填塔

表面積の大きな充填物を詰めた塔内に液を上部から流し、ガスを向流に接触させる方式

スプレー塔

ガス中に液を多数の微細な液滴として噴霧する方式

サイクロンスクラバー

円筒状の塔内を旋回上昇するガスと塔中心の垂直管の多数の噴霧孔から半径方向に噴霧される液

滴を接触させる方式

液滴はガスの旋回によって遠心力を与えられ、大部分は塔壁部で捕集される

ベンチュリースクラバー

スロート部周辺から管内を流れるガス中に液を噴霧する方式

ぬれ壁塔

垂直円管の内壁に沿って液を液膜状に流し、管中心部を上昇するガスと接触させる方式

十字流接触装置

角塔または円塔の中に、金網または合成繊維の網を垂直あるいは傾斜させて配置する

網に沿って吸収液を連続的に流下させて生じる液膜をガスが十字流に横切り、液を分散させて接触させる方式

液分散形吸収装置の特徴

| 装置 | 特徴 |

|---|---|

| 充填塔 | ・構造が簡単で広く使用、装置製作が容易 ・圧力損失が小さい(0.5~2kPa) ・液に固形分があると固着・目詰まりが生じる |

| スプレー塔 | ・構造が簡単で製作が容易 ・ガスの圧力損失が極めて小さい(0.02~2kPa) ・ガス中の粉じんを除去できる ・偏流が生じやすい ・液噴霧のポンプ動力が大きい ・固形物によるスプレーの目詰まりが生じる ・噴霧液滴の塔均一分布が困難 |

| サイクロンスクラバー | ・ガス処理量が多い ・構造が比較的簡単 ・昜溶性ガスの吸収に効果あり ・サイクロン径が大きくなると効率低下 ・吸収液噴霧ノズルの目詰まりを起こしやすい ・液を噴霧する動力が大きい |

ベンチュリスクラバー | ・粉じんを含んだガスを処理できる ・小形でガス処理量が多い ・吸収効率が高い ・液ガス比が小さい ・ガスの圧力損失が大きい ・送風機動力費が大きい ・飛沫同伴が大きい |

| ぬれ壁塔 | ・ガスの圧力損失が小さい ・管外からの冷却が容易なため、発熱性のガスに効果的 ・大量のガスを処理する場合は、多数の垂直管が必要になり、均一分散が難しい |

| 十字流接触装置 | ・充填塔と比べて空塔速度を大きくできる ・飛沫同伴が大きい ・網目の開口面積30~40% |

液分散形吸収の運転条件

| 装置 | ガス空塔速度[m/s] | 圧力損失[kPa] | 液ガス比[L/m3] | 液量[m3/m2/h] | ガス流速[m/s] |

|---|---|---|---|---|---|

| 充填塔 | 0.3~1 | 0.5~2 | 1~10 | 15~20 | ー |

| スプレー塔 | 1~2 | 0.02~0.2 | 2~3 | ー | ー |

| サイクロンスクラバー | 1~2 | 0.5~3 | 0.5~1.5 | ー | 15~35 (入口) |

| ベンチュリースクラバー | ー | 2~8 | 0.3~1.0 | ー | 30~90 (スロート部) |

| 十字流接触装置 | ー | 0.5kPa/段 | 1~2 | ー | 3 |

ガス分散形吸収装置

ガス分散形吸収装置の方式

段塔

塔内に多数の棚段を設け、その段上でガスと液の接触を行う方式

段の構造は泡鐘段、多孔板、フレキシトレ―などがある

気泡塔

円筒形の塔の底部からガス分散器によって、ガスを塔内の液中に連続的に吹き込んで接触させる方式

漏れ棚塔

多孔塔の一種であるが、開孔率が大きく越流管がなく、液とガスは開孔部で向流接触する方式

ガス分散形吸収装置の特徴

| 装置 | 特徴 |

|---|---|

| 段塔 | ・吸収液の使用量が小さい ・圧力損失が大きい(1~2kPa) ・ガス流速の変動に対して適合が小さい ・多孔板塔では泡鐘塔に比べ構造が簡単だが、ガス処理量の変動に対しては柔軟性がかける ・段効率は一般に泡鐘塔の方が大きく、特にガス流速の小さいときに差が大きい |

| 気泡塔 | ・液相物質移動係数が大きい(液側抵抗が支配的な場合には有利) ・圧力損失が大きい、ガス処理量が小さい ・圧力損失が液の高さとガス分散器で決まる ・構造が簡単で製作が容易 ・熱の供給・除去が容易 |

| 漏れ棚塔 | ・構造が簡単 ・圧力損失が大きい、空塔速度を大きくできる ・スケールが付着しにくい ・ガス処理量の変動に適合が小さい |

ガス分散形吸収装置の運転条件

| 装置 | ガス空塔速度[m/s] | 圧力損失[kPa] | 液ガス比[L/m3] |

|---|---|---|---|

| 段塔 | 0.3~1 | 1~2 | 0.5~5 |

| 気泡塔 | 0.01~0.3 | 2~15 | ー |

| 漏れ棚塔 | 3~6 | 1.5~3 | 1~4 |

コメント